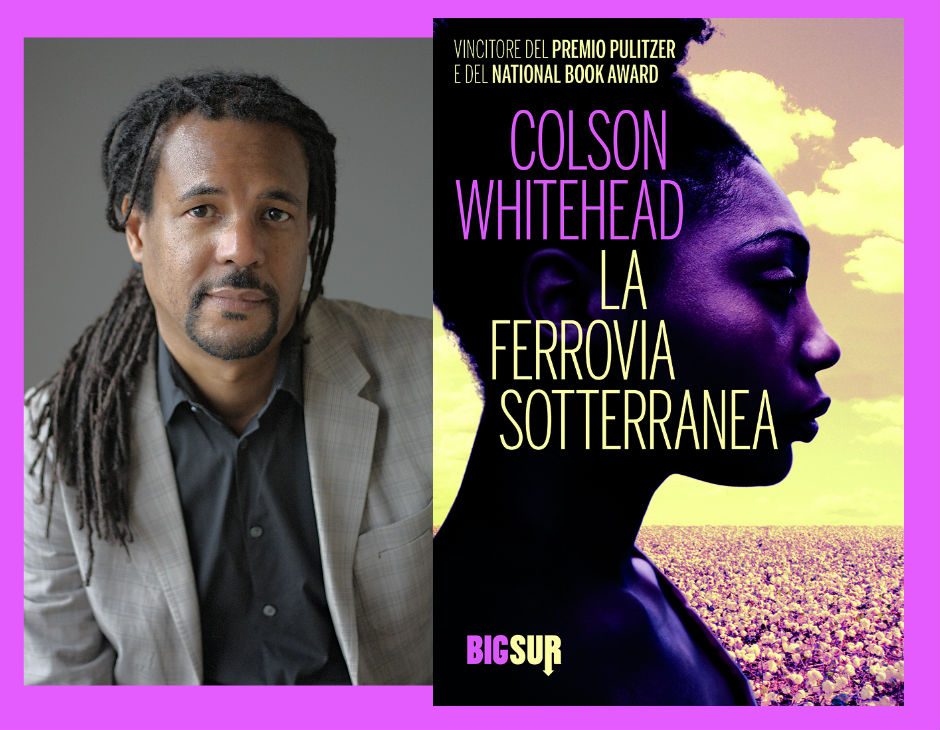

Colson Whitehead, nel romanzo La ferrovia sotterranea (Edizioni Sur, € 20; e-book € 12,99), racconta la storia di Cora, giovane schiava in fuga da una piantagione della Georgia.

C’è una moderna e implacabile eroina al centro della vicenda raccontata quasi come una cronaca da Colson Whitehead nel romanzo La ferrovia sotterranea. La 15enne Cora, schiava in una piantagione di cotone della Georgia, perde le tracce di sua madre Mabel, scomparsa in seguito a un tentativo di fuga. Si ritrova così, sola e indifesa, a sopportare i soprusi degli spietati padroni e degli altri schiavi.

Dopo un violento stupro, con l’amico Caesar e l’amica Lovey, intraprende un lungo e rocambolesco viaggio della speranza su un treno sotterraneo, gestito da militanti antischiavisti. Inseguita da un feroce cacciatore di taglie, perderà in modo brutale gli amici del cuore e affronterà terribili prove pur di ottenere la libertà.

Il giornalista e scrittore newyorkese Colson Whitehead, caso unico nell’ultimo ventennio, con La ferrovia sotterranea quest’anno ha vinto il Pulitzer per la narrativa e anche il National Book Award, riconoscimento che premia la letteratura americana di qualità. Tra i lettori che hanno elogiato il suo scrupoloso lavoro tra fiction e verità l’ex Presidente Barack Obama, che del romanzo ha detto: “Ci ricorda come il dolore della schiavitù si trasmetta da una generazione all’altra, non solo in modi espliciti. E come cambi la mente e il cuore delle persone”.

L’autore sceglie uno stile sobrio e asciutto, a tratti brutale, per traghettare il lettore attraverso una delle epoche più buie della storia dell’umanità, quella dello schiavismo americano, introdotto nella legislazione di molti Stati del Sud nel 1776, prima ancora della nascita degli Stati Uniti d’America, e durato più di un secolo.

Lo abbiamo incontrato a Milano, in occasione del tour europeo per promuovere il libro, e ci ha detto che la storia arriverà presto al cinema.

Il romanzo diventerà un film e infatti, specie quando indugia sulle torture subite dagli schiavi, evoca immagini vivide, seppure terribili. Quanto c’è di fiction e di verità storica?

«Tutto è basato sulle testimonianze di tanti ex schiavi. E, come accade spesso, anche in questo caso la realtà supera la fantasia. Agli schiavi venivano mozzati i piedi se tentavano la fuga, amputate le mani se rubavano un pezzo di pane. Venivano bastonati, frustati, bruciati vivi, impiccati. Le donne venivano stuprate e brutalizzate continuamente. Molte di queste torture venivano trasformate in spettacoli per tutta la comunità, che dovevano scoraggiare/educare gli schiavi e allo stesso tempo divertire i bianchi. Le “pene esemplari” non erano mai abbastanza esemplari, ogni pretesto era buono per i padroni per sfogare le più violente e perverse fantasie. La parte di fantasia riguarda sostanzialmente il fatto che la ferrovia sotterranea nella realtà storica era una rete di persone che aiutavano gli schiavi a fuggire verso gli Stati del Nord, antischiavisti. Nel romanzo, invece, l’ho trasformata in una ferrovia reale, che scorreva nella pancia degli States».

Perché ha scelto come protagonista una giovane donna?

«Le donne a quei tempi erano quelle che pativano di più. Erano macchine per fare figli, e dovevano anche partorire prole forte e sana, per il futuro del lavoro nelle piantagioni. Inoltre non erano solo oggetti nelle mani dei padroni, ma anche degli altri schiavi, che le torturavano e le stupravano a piacimento, come è capitato a Cora. Le madri dovevano assistere anche ai maltrattamenti nei confronti dei loro bambini, molte impazzivano perché traumi e dolore non erano sopportabili. Ho scelto Cora, per rappresentare la forza e il coraggio di tutti gli schiavi, specialmente quello delle donne».

La schiavitù è stata abolita nel 1865, alla fine della Guerra Civile e con l’avvento della Costituzione americana. È morto anche il razzismo?

«Il razzismo negli Stati Uniti non è morto, non a caso questo libro ha avuto molto clamore e negli States l’ho portato nelle scuole, nelle piccole e grandi comunità; è stato ed è un modo per rendere consapevoli le nuove generazioni di un capitolo buio della storia, da non dimenticare. E sebbene io non avverta il razzismo ogni giorno sulla mia pelle, grazie alla mia professione e alla classe sociale da cui provengo, è ancora latente. Basti pensare che alcuni giornalisti mi hanno chiesto: “Lei viene da una famiglia agiata e ha frequentato le migliori scuole, con quali titoli è riuscito a parlare di un problema come questo?”. Oppure: “Uno scrittore bianco avrebbe potuto raccontare una storia come quella che ha raccontato lei?”. Io non ho mai sentito chiedere a uno scrittore bianco: “Come ha fatto a raccontare nel suo libro quel periodo storico se a quell’epoca non era ancora nato?”. Tuttavia penso che il razzismo non esista solo negli States, ma anche in Europa. Ogni volta che sento dire: “Io non sono razzista, ma vorrei che gli stranieri non abitassero qui”, credo che si leda un principio di libertà e uguaglianza».

Eleonora Molisani @emolisani

Foto di Michael Lionstar