Nel romanzo Domani e per sempre Ermal Meta torna alla sua Albania per raccontare la storia del piccolo Kajan. Costretto a crescere tra il conflitto mondiale e il regime comunista

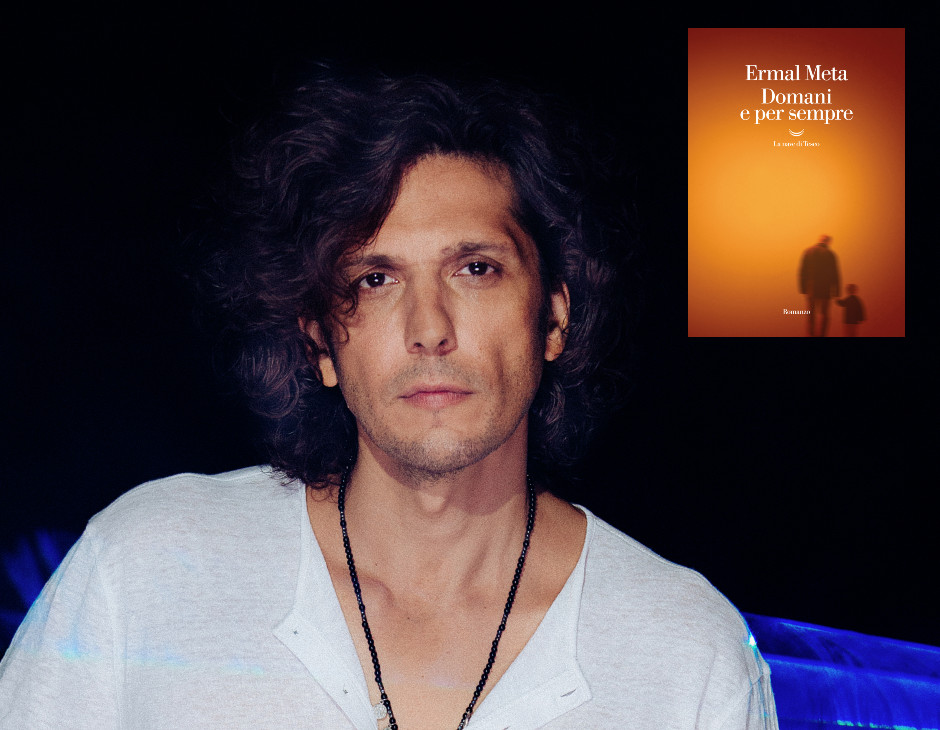

Ermal Meta, 41 anni, sguardo dolce e piglio risoluto. Uno che non te le manda a dire, anche se te le dice con garbo e dolcezza. «Cantare, stare insieme, testimoniare gli uni agli altri la nostra presenza. Proprio nei periodi storici come questo, dove impazzano caos e guerra, è necessario farlo».

Comincia così il mio intenso dialogo con il cantautore italo-albanese, reduce dal concertone del 1° maggio a Roma. Dopo anni di successi come cantautore e compositore, una vittoria al Festival di Sanremo nel 2018 con Federico Moro, ha esordito il 19 maggio scorso con il suo primo romanzo Domani e per sempre, per l’editore La Nave di Teseo (€ 20). E il libro è già stato opzionato dalla casa di porduzione Palomar, per diventare una serie tivù.

Una storia struggente e molto attuale

Nel racconto Ermal ci riporta nel cuore dei conflitti del 900, che assomigliano drammaticamente a quello di oggi tra Russia e Ucraina. Ripercorre la vita di Kajan, nato in Albania durante la Seconda Guerra Mondiale. Il piccolo vive in una fattoria con il nonno Betim, perché i suoi genitori sono partigiani e stanno combattendo contro i nazisti. Un giorno il disertore tedesco Cornelius cerca rifugio da loro, ed essendo un bravissimo pianista, scopre in Kajan un talento straordinario per il pianoforte. Nel frattempo il regime comunista, instauratosi in Albania alla fine della guerra, arresta i due cugini del piccolo, accusati di sovversione. E li fa giustiziare. Sono solo alcune delle vicissitudini e delle insopportabili perdite che Kajan dovrà affrontare fino all’età adulta. Riuscirà a sopravvivere a tanto dolore e a ritrovare un po’ di serenità?

Vi racconto una storia della mia terra

Il tuo romanzo propone uno sguardo nuovo sulla guerra, sulla dittatura e sulla difficile storia del popolo albanese. Perché scriverci un libro?

«Durante il primo lockdown ho sentito l’esigenza di raccontare qualcosa di diverso, in modo diverso. Quando scrivo canzoni lo faccio in fretta, perché una tira l’altra. Sentivo il bisogno di scrivere qualcosa di più corposo, ampio. Credo fosse tutto dentro di me, nel mio subconscio, e a un certo punto ho capito che era arrivato il momento di buttarlo fuori».

Ti sei ispirato a una storia già sentita o a personaggi che hai conosciuto?

«Nel romanzo c’è una piccola parte che è vera. Mi avevano raccontato la storia di due fratelli che a un certo punto tentano di scappare dalla dittatura comunista ma la mattina dopo vengono riportati in paese morti. Io ero piccolo quando sono andato via dall’Albania, ma ho sentito decine di storie sulla guerra. E poi sul regime dittatoriale comunista. Per quanto riguarda i personaggi, quando si scrive un romanzo si immaginano i volti e io, scrivendo di Betim, il nonno di Kajan, immaginavo il volto di mio nonno, che non ho mai conosciuto perché è stato ucciso a soli 30 anni dal regime comunista».

Ermal Meta: la storia albanese è poco conosciuta

Il romanzo ha suscitato l’interesse di editori inglesi e tedeschi. In effetti hai squarciato un velo sulla storia albanese, non abbastanza conosciuta…

«Le persone hanno bisogno di catalogare gli altri e l’Albania spesso viene frettolosamente associata ai barconi pieni di disperati che fuggivano dalla loro terra. Ma in pochi si sono chiesti perché quelle persone abbandonavano i luoghi che amavano per cercare un futuro altrove. Io sono arrivato in Italia con mia madre che avevo solo 13 anni. Ho vissuto il regime comunista fino ai 9-10 anni, e quindi non ne ho compreso direttamente la natura».

Quindi avresti voluto rimanere nel tuo Paese?

«Ovviamente avrei voluto rimanere lì. Non è facile cambiare classe a scuola o cambiare casa, figuriamoci il trauma di cambiare Paese. Ma alla fine è stato meglio così. Se io, mia madre, mio fratello e mia sorella fossimo rimasti, non so cosa sarebbe successo. Anche perché dopo la caduta del regime comunista l’Albania è diventata anche più pericolosa, una sorta di anarchia. Però molte persone che amo, compresa quella che amo di più al mondo, cioè mia nonna, sono rimaste lì, e quindi torno spesso a respirare quei luoghi e ad ascoltare i suoi racconti».

Non solo ballad romantiche

Hai scritto meravigliose ballad romantiche ma anche canzoni impegnate. Pensi che un artista debba parlare anche di temi sociali?

«No, l’artista non ha nessun obbligo morale di parlare di questioni sociali o politiche. Però credo che abbia l’obbligo di parlare di ciò che lo tocca con il pensiero. Che in quello che fa ci debba essere la verità di quello che è, e di ciò che pensa davvero. L’arte e l’ispirazione sono anarchiche per definizione. Però io lascio fluire nella mia arte i miei pensieri profondi, e nei miei pensieri c’è tutto quello che mi sta attorno, che non posso ignorare. Il pubblico si accorge sempre se sei vero e sincero. O se stai facendo certe cose per altri motivi».

Non curate le vostre ferite: è da lì che nascono le cose belle

Quale altro consiglio daresti a chi sogna una carriera come la tua?

«Da piccolo suonavo il pianoforte perché mia madre è musicista. Ma ho deciso che avrei seguito questa strada quando ho ascoltato per la prima volta Michael Jackson. Il regime non permetteva di ascoltare musica straniera, quindi lo ascoltavo di nascosto, in un bunker. Ecco, io auguro a tutti di trovare le proprie ferite e di non curarle mai, perché è da lì che nascono le cose più belle, vere e importanti. Io non faccio altro che disinfettare le mie, ma non le curo. E credo anche nell’estetica della ferita: ce lo ha insegnato Gabriele D’Annunzio, no?».

Sulla tua vita privata tieni da sempre un profilo basso, sei molto riservato…

«Preferisco arrivare alle persone per la mia arte. Credo che debba rimanere qualcosa di non conosciuto della vita di un artista. Anche perché oggi anche quando a raccontarti sei tu, ognuno ci vede quello che vuole, distorce, critica, manipola».

Gli uomini non imparano dalla loro storia

Ho letto il tuo romanzo d’un fiato riflettendo, per l’ennesima volta, su quanto siano folli le guerre e l’odio tra i popoli. Che cosa pensi del conflitto in corso nel cuore dell’Europa?

«Penso che sia aberrante che nel 2022 l’umanità dimostri di non aver imparato nulla dalla sua storia. E che gli uomini continuino a comportarsi come se dovessero vivere per sempre. Vorrei dire a dittatori e guerrafondai che a un certo punto anche loro verranno trascinati via, come tutti noi. E che l’odio è la cosa più inutile e più sterile della storia dell’uomo».

Testo Eleonora Molisani – Foto Paolo De Francesco/Courtesy La Nave di Teseo

© Riproduzione riservata