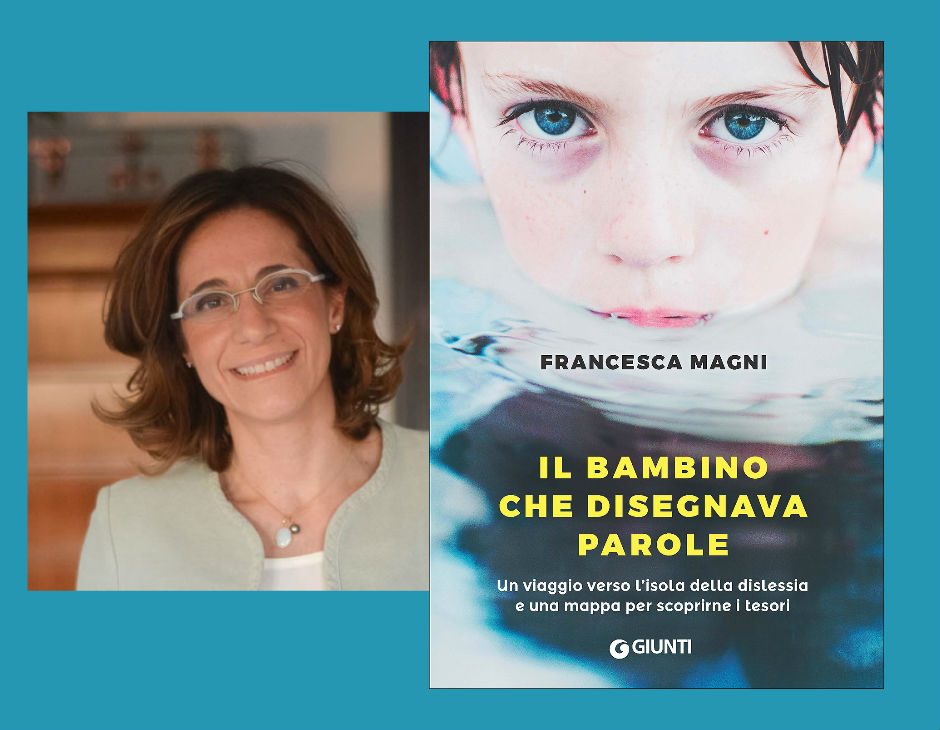

Il bambino che disegnava parole (Giunti, € 16), di Francesca Magni, è la storia di Teo, un ragazzo dislessico alle prese con le difficoltà della scuola, il rapporto con un padre che all’inizio non riconosce il suo disagio, e una madre preoccupata ma amorevole, che cerca di supportarlo in tutti i modi.

Nel momento del passaggio tra la scuola elementare e le medie, Teo entra in crisi. E quando i genitori chiedono aiuto, gli specialisti sono unanimi nel verdetto: il ragazzo è dislessico. Da sempre, anche se fino a 12 anni è riuscito a utilizzare ”strategie compensative’’, grazie alla sua mente acuta e vivace.

La perenne sensazione di inadeguatezza, acuita da un sistema scolastico che non tiene conto del diverso tipo di apprendimento dei ragazzi con DSA (disturbi specifici dell’apprendimento), genera nel ragazzo un atteggiamento sempre più cupo e distruttivo, e un isolamento crescente che la famiglia cerca di arginare tra momenti di tensione e grandi difficoltà.

La giornalista Francesca Magni, attraverso una vicenda autobiografica, porta alla ribalta il tema dei DSA, che in Italia riguarda il 2,1% degli studenti, tra dislessia, discalculia, disgrafia e disortografia. E apre un squarcio sul problema che la legge n. 170 del 2010 (“Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”) in Italia spesso non viene adeguatamente applicata, lasciando le famiglie e i ragazzi soli, in un contesto scolastico che utilizza sistemi didattici penalizzanti per i DSA, minando la loro autostima già fragile e messa quotidianamente a dura prova.

Poiché è ormai dimostrato che i DSA usano il cervello in modo diverso, che li porta a un pensiero laterale e a speciali capacità creative e di analisi e sintesi, i dislessici dovrebbero indurre le società odierne a guardare alle neurovarietà umane con occhi nuovi. E potrebbero contribuire positivamente a cambiare la scuola, rendendola il luogo dove tutte le sensibilità e tutti i talenti possano esprimersi realmente.

In questa intervista all’autrice abbiamo provato a ribaltare la prospettiva e a capire che cosa si potrebbe/dovrebbe fare di costruttivo per abbattere le barriere materiali e psicologiche che impediscono ai DSA di esprimere la loro intelligenza, creatività, voglia di realizzare i loro sogni.

Che cosa possiamo imparare noi genitori dai nostri figli dislessici?

«Da mio figlio ho imparato la forza. I professori dicono: “Suo figlio è fragile, è sempre in ansia”, invece bisogna essere forti per studiare il doppio degli altri e prendere voti scadenti anche quando si sanno le cose. Bisogna essere forti per lasciarsi scivolare addosso gli sguardi dei compagni che ti ritengono privilegiato perché hai un po’ di tempo in più nelle verifiche o le interrogazioni programmate. Non sanno, i compagni, e spesso non sanno neanche gli insegnanti, quanta forza ci vuole se sei un pesce in una scuola che chiede di arrampicarsi sugli alberi. I compagni “scoiattoli” non lo immaginano neanche…».

Che cosa può imparare il sistema scolastico attuale dai bambini e dai ragazzi DSA?

«I metodi di studio e di verifica che funzionano con un dislessico funzionano anche con i non dislessici, mentre non è vero il contrario! Anziché far sentire il dislessico un diverso, basterebbe proporre a tutti più modi di fare: la stessa verifica può essere svolta con quiz, domande aperte, mappe concettuali. Basterebbe proporla in forme diverse e far scegliere a ogni studente il modo che gli è più congeniale. In questo modo anche gli studenti non dislessici ma che hanno voti medi o mediocri avrebbero risultati migliori. Oggi la scuola si accontenta di avere per ogni classe pochi bravi, qualcuno che va male, e una gran quantità di studenti attorno alla sufficienza. La scuola invece dovrebbe farsi questa domanda: “Come posso portare tutti gli studenti al massimo risultato possibile?”»

Che cosa ha imparato la tua famiglia da questa esperienza?

«Poiché la dislessia ha una base ereditaria, dopo averla scoperta in mio figlio altri si sono riconosciuti: mio marito, per esempio, ha riletto a posteriori certe sue difficoltà e ha messo a fuoco meglio il suo modo di funzionare. Ora ci conosciamo tutti meglio. Sappiamo chi di noi è più bravo con la memoria per le parole (io e mia figlia, che non siamo dislessiche) e chi è più bravo con la memoria per le storie (mio figlio e mio marito), sappiamo che ognuno di noi impara a suo modo, e non è detto che il modo tradizionale sia alla lunga più efficace, anzi. Riconoscerci ci ha resi più vicini. E quando ci si conosce davvero, ci si vuole più bene».

Che cosa pensi imparino i ragazzi dislessici da quello che sono costretti a sopportare da scuola, compagni, genitori, società?

«Credo che, se sono capiti e supportati dalla famiglia, se incontrano almeno un insegnante che riconosce le loro caratteristiche e li aiuta a fare le cose nel modo in cui riescono meglio, questi ragazzi possano diventare davvero bravissimi in qualsiasi campo, ognuno secondo le proprie inclinazioni. In generale, i dislessici hanno ottime visioni d’insieme sulle cose, ma anche capacità di cogliere dettagli che agli altri sfuggono; hanno un pensiero creativo e sono abili in quelli che gli inglesi chiamano quesiti “what if”, cioè a trovare soluzioni inattese: del resto è questo che devono fare ogni giorno per sopravvivere in una scuola ancora largamente non pensata per includere i dislessici. Per il loro successo, però, è importante fare attenzione a non ferirli troppo nell’autostima».

Eleonora Molisani @emolisani